在日常使用中,不少用戶發現自家中空玻璃窗出現了“霧氣重”“內有水珠”的現象,有時還會在玻璃夾層內部看到黑色或灰色膠狀物向外溢出。遇到這種情況,我們通常會將問題歸結為“密封沒做好”,但問題背后的技術細節,其實遠不止表面這么簡單。

就我們觀察與客戶反饋來看,中空玻璃出現“水汽入侵”和“丁基膠溢出”的常見原因主要有兩個。

其一:硅酮膠中含有白油等低分子成分,造成丁基膠失效

中空玻璃的密封結構通常采用兩道密封系統,第一道是丁基膠,第二道為結構膠(通常是硅酮膠)。丁基膠的核心成分是聚異丁烯,這種材料具有良好的密封性與粘結性,其分子結構以碳-碳單鍵為主,排列緊密、不易透氣。

而結構膠中的硅酮膠,若配方中添加了過量的白油等低分子揮發性成分,則可能會與丁基膠產生“化學兼容性問題”。拿白油來說,它的低分子量使其容易從硅酮膠中遷移,滲入丁基膠內部,進而破壞丁基膠的聚合結構,導致局部溶解、失去粘結力,進而在受熱或受壓時出現“流油”“破裂”甚至“斷點”。

一旦丁基膠失去連續性,原本應嚴密密封的玻璃夾層就暴露在外界環境中,水蒸氣便可輕松進入,長期積聚后就形成了我們看到的“水霧”“水珠”。更嚴重時,整個中空玻璃的絕熱與隔音性能都會大打折扣,影響居住體驗。

其二:丁基膠受壓溢出,加之結構膠老化脫落,形成漏點

除了化學相容性問題外,物理受壓同樣可能導致丁基膠向外擠出。安裝過程中,若玻璃四邊受力不均或加工尺寸偏差較大,丁基膠可能因壓強集中而局部被“擠出邊界”,形成視覺上的“溢膠”。

早期看似只是外觀問題,但如果結構膠(硅酮膠)本身質量較差,使用過程中因日照、高溫或雨水沖刷而加速老化,導致粘接力下降或斷層,整體密封性也將受到破壞。一旦外層硅酮膠失效,原本由丁基膠承壓的部分會進一步暴露,導致空氣和水汽入侵,形成“由點成面”的惡性擴散。

如何避免?

就實際操作來看,我們建議從以下幾個方面加強控制:

選擇高品質結構膠:優先使用不含白油、低遷移率的中性硅酮膠,避免與丁基膠發生化學不兼容。

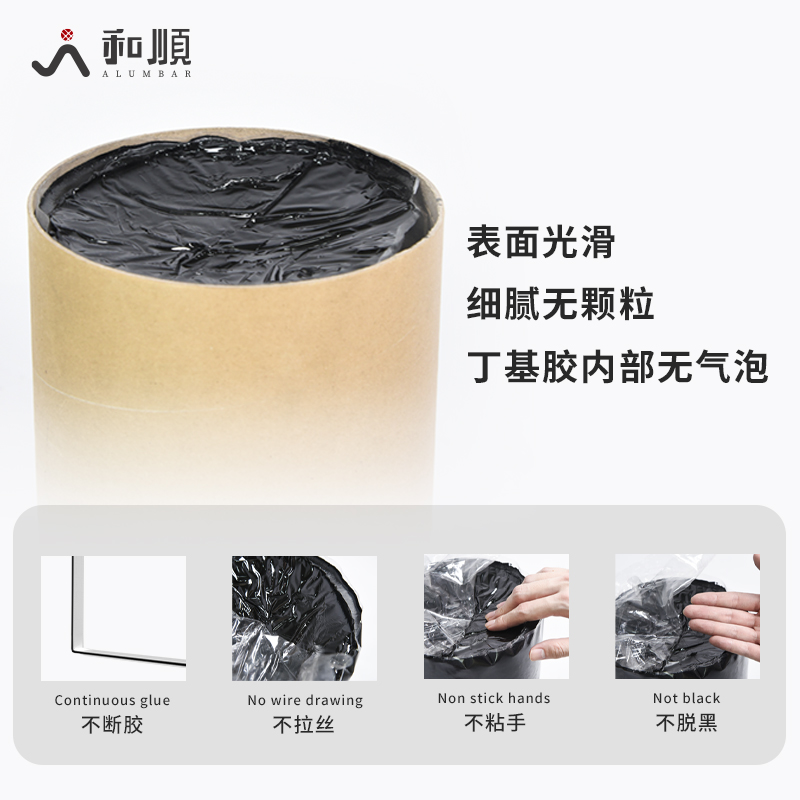

控制丁基膠用量與分布:丁基膠的施工需保證連續性與均勻性,避免邊角缺膠或受壓溢膠。

嚴格施工工藝:保持玻璃、間隔條、膠料三者的加工尺寸精度,防止安裝過程中的過壓或剪切應力。

加強成品檢測:出廠前進行加壓密封測試和耐候測試,盡早發現密封隱患。

從材料科學的角度來看,一扇中空玻璃窗的密封穩定性,既依賴于材料本身的性能,也離不開科學的搭配與精準的施工。用戶看到的“水珠”,只是結果;而背后的“丁基膠斷點”與“結構膠失效”,才是關鍵原因。正確選材與合理工藝,是保障中空玻璃長久使用性能的核心。